|

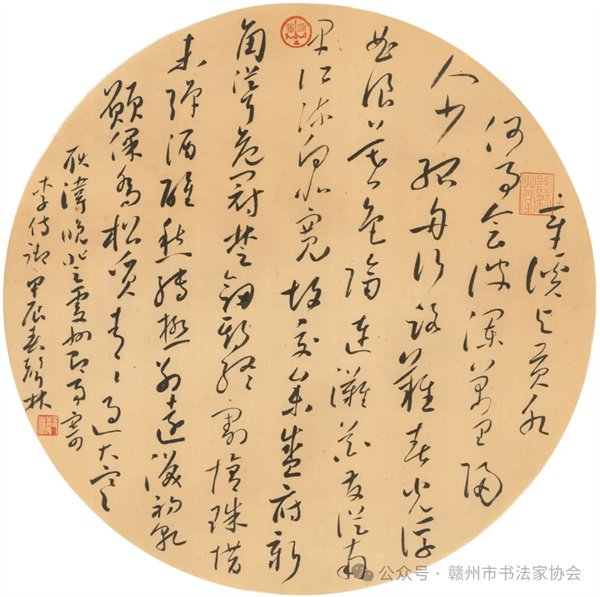

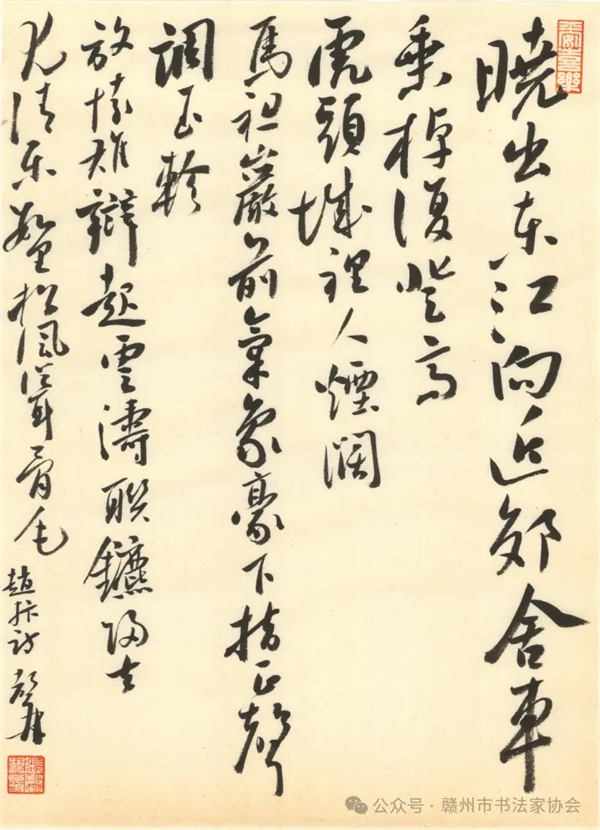

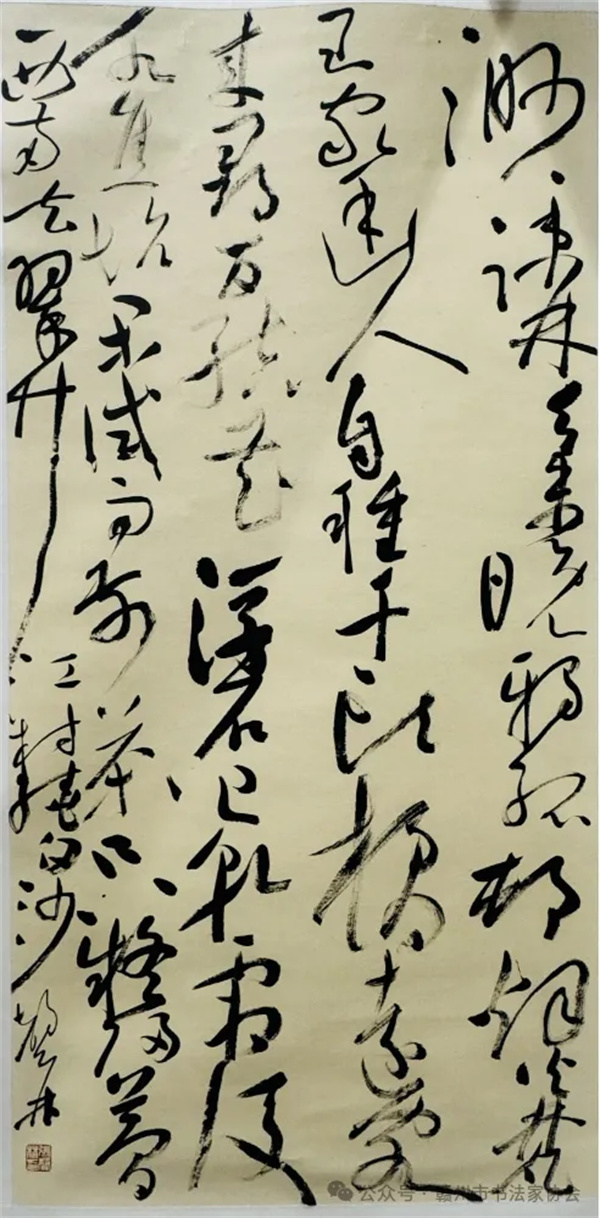

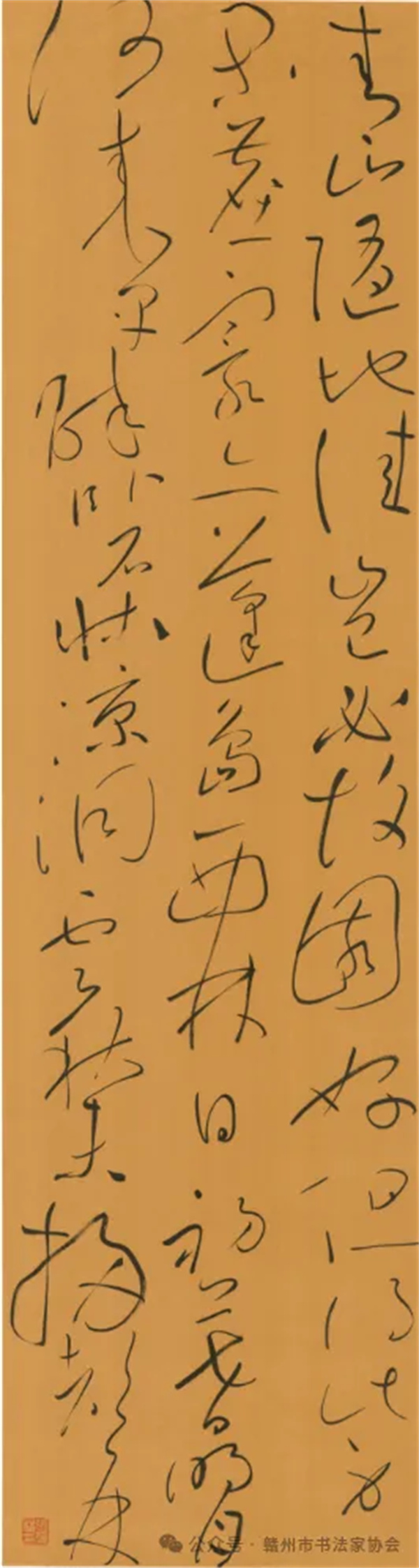

赣南书家风采系列——张声林  |

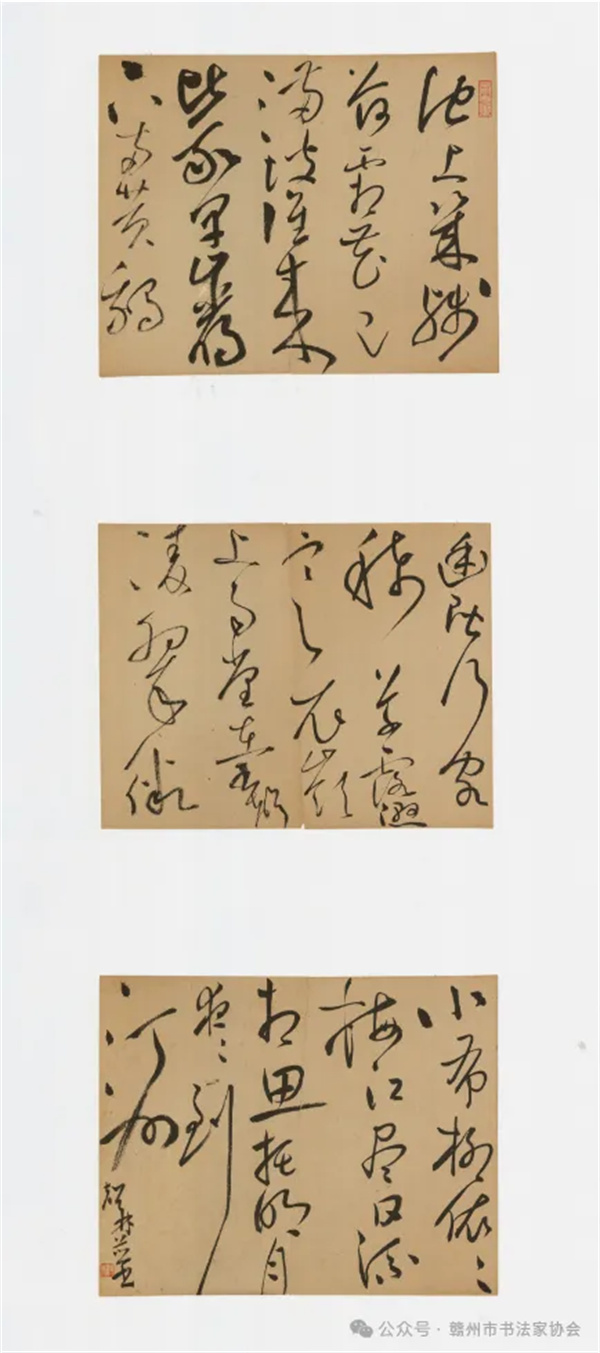

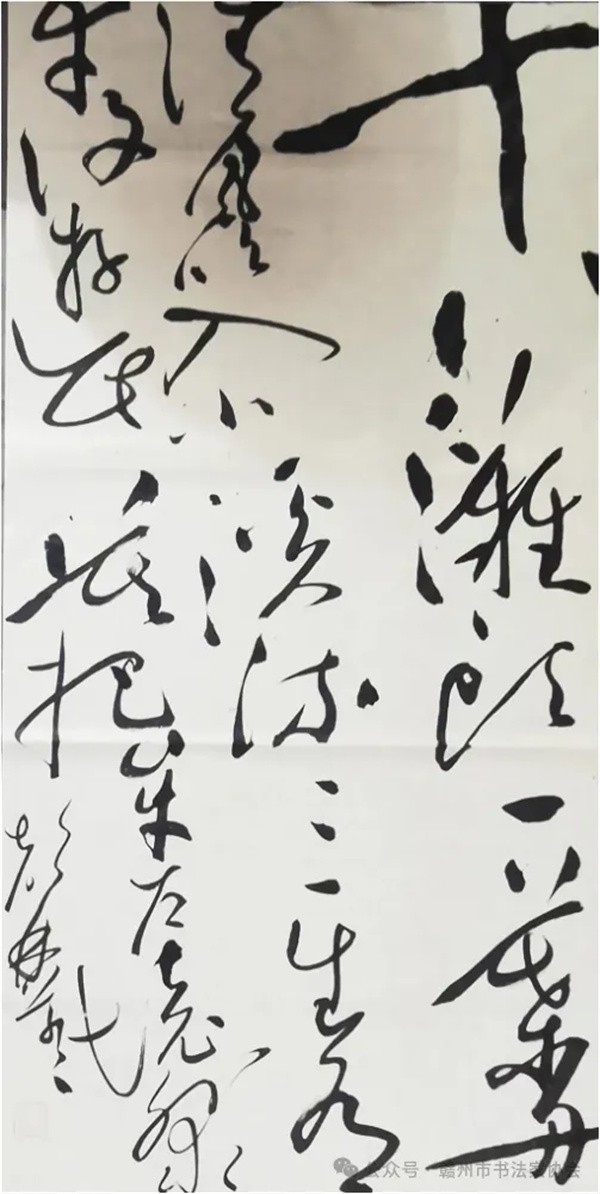

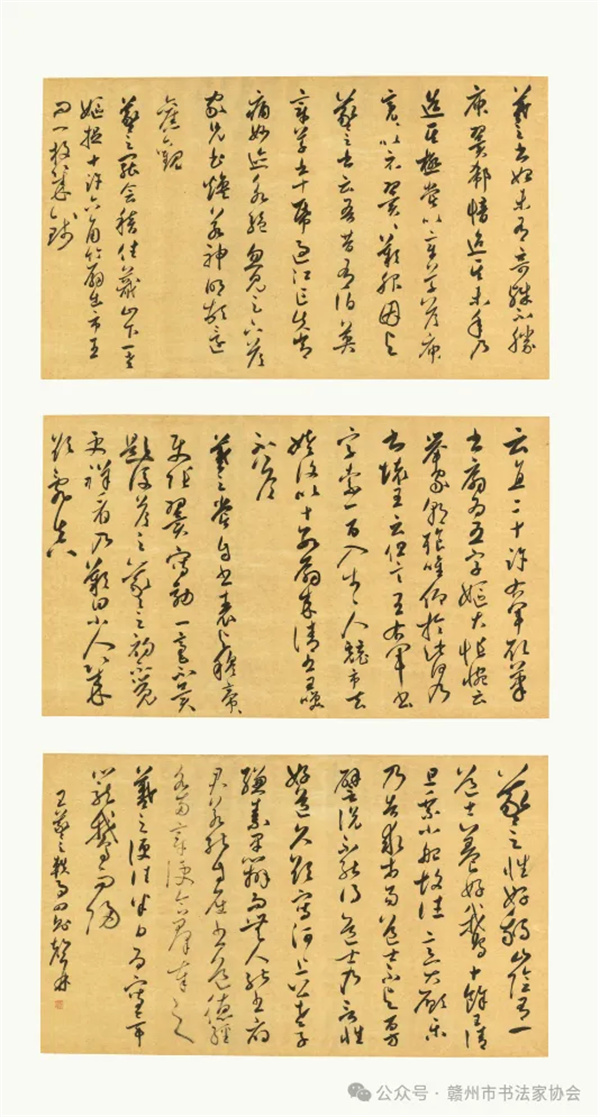

书家介绍 张声林:江西兴国人,赣州市书法家协会主席、赣州师专书法艺术中心主任、江西省书协行书委员会主任、中国书法家协会会员。 渊 月 沉 珠 ——张声林及其书法 龙 友 对自己非常熟悉的书法家进行评论是非常难的,首先“熟悉”本身很容易让陈述陷入感情化的泥淖;再者,当我们认真地审视这个“熟悉”的人,却逐渐地开始陌生起来。甚至你曾经想过的很多可能的解读方式,在这时突然变得不太准确。我并不想将不感兴趣的东西强加以意义,也无法做到对有意义的事物视若惘闻,艰难之处在于,一个人所感知到的“意义”是千差万别的。正如哲学家们面对梵高所画的鞋子到底意味着什么的时候,也是众说纷纭,最终成为一段公案,至今也不能说得到了准确的阐释,人们干脆视之为一场“罗生门”。我们对某一事物解释的权威性并不报以希望,而应真正理解阐释的开放性。 书法作为一种图像,既承载文本意象的表达,同时又因其图像的特质使得观赏者始终在两种意义之间徘徊,其所形成的张力构成了书法鉴赏的一个基本因素,也使书法批评总是为难于界定“书法”与“书写”的矛盾空间。强化书写的古典气质和字形与文本之间双向复构的气息,成为长期以来的一种追求;然而,强调线条形态构成图形的视觉感受及其生成过程是现当代书法创作的另一种自觉意识;两者时而对抗,又时而互融。 因此有学者表示:“书法不能简单地属于图像,但可以是图像的部分,或是尚未被命名的别的东西”(詹姆斯·埃尔金斯)。对于没有接受书法技法和鉴赏方面训练的人而言,一件传统的书法作品摆在面前,尤其是连绵而难以识读的草书,显然已经成为完整而独立的图像。所以即使不懂汉字,在中国的草书作品面前,也不得不惊叹它是迷人的风格(利思 Leys)。同时,这也给人们判断书法之优劣带来了很大的困难,他们只能尝试将视线转向文本涵义的解读,要不就只凭有限的审美经验对图形之感受做出反映,结果可想而知。但如果按照传统的方式教会他们鉴赏并亦步亦趋地进入书法的训练,则有很可能陷入另外一个处境。即如坚持古典风格的书写者,其图像意识仍然局限在字形的既定意义之中,而很难超越“字”的概念。这导致书写者与观众在作品阐释和鉴赏问题上存在差异,书写者与图像之间若即若离,保持着一种特殊的松散的关系。而观赏者总希望图形所给予的情感触动能够与书写文本的涵义关联起来,这样或许就已经被认为获得了意义。在观者、作者及作品之间形成的复杂结构中,当代书法家不得不放弃某种内在的追求,从而转向探寻可能出现的“图形”,这并不包括自觉追求书写与图形关系的艺术家。 训练有素的书法家对于图形的理解往往陷入另一种程式化的结构中。书法经典中既定的图形成为其根深蒂固的影响,然而这种影响又常常是含混不清的无法超越既定图形本身的一种历史记忆。一旦印刻在书写者的脑海甚至肌肉里,它便会时时以一种具体却又不可拆分的样貌闪现,阻止书写者对其进行反思性的解构与重组,这当然是受到了固有的尊古意识的限制。如果能够突破这种限制,进而进行一种深度的解构,很可能超越字形、图形包括文本涵义而呈显出埃尔金斯所说的“别的东西”。面对作品,人们的感受和可能是双重的,既有文本涵义带来的无限遐想,又能够透过书写者的构成手段或者说技法中体验到作者的某种特殊的体验,即所谓体验之体验。“别的东西”在两者之间显现,成就了理想的书写。 以书写的形式将文本转换为图形,或许是“书法”的开端,或有意或无意,这样的机制古来有之。“图像是我们接近图像所再现的事物的途径”(W.J.T.米歇尔)。在书写与书法共生与寄生的关系中,当下的书写者不得不面临这样一种风险:即其书写的作品中是否能够展现自身的生存实践。客观来说,要从今天的书法作品即使古代的许多名作中探究关于艺术作品的存在意义,实在不是一件容易的事情。哲学家将“作品自身即真理之形成”作为划分艺术作品与工艺品的界限,同时提出艺术批评必须建立在从作品中指认“作品之要素”的前提条件。在脱离了人的生存情感的背景下的追求“完美”的书法作品,能不能称为艺术作品,仍然是我们不可回避甚至十分尖锐的话题。埃尔金斯的提醒非常重要,书写的装饰性吞噬了书写的意义本身。书写本应该是透过文本表达某种情感的途径,但“专业”的书写者又很难回避对书写之美感的潜在追求。从此,他们的书写——各种风格与技巧犹如泥石流截断了人通往书写的狭窄通道。复古作为一种观念,往往被泥古者肆意利用,他们忽略了“古”实际上指向的是人与书写之间的通途,而非已有的某件作品及其风格,即使迷人的风格。 写到这里,我突然想起一位老熟人。耳边回响着他缓慢而不失节奏的音调,他要我谈谈他的作品,真是无法拒绝。张声林是我相识近二十年的老朋友,这样称呼他或许有些冒昧,但也很亲切。我们近年见面很少,但不乏有关于书法的交谈,他的语言里虽不免带着几分客气,这既是人之常情,也是他一贯温和待人的体现。记得有一次非常坦诚的交流中,他仍然以进退裕如的语调陈述了近期的感想。很可贵,因为触及到了一些反思性的话题,不妨摘录如下: 我教学多年,有些心得,但创作还在路上。 自己不断思考一味写像古人这个要求太低了,所以不想再这样下去。现在更想完成由外向内求的转换,完善人格修养,让自己的书写能够呈现这个时代鲜明的特征,把自己的生存状态和书写深度结合。不再一味学表面,因为那不是我们的生活状态。但古人那种情怀不能丢,同时呢,又要立足当下,将古代书法中内在的价值转化为当代的精神动力,用以面对当前的诸多问题。 所以,现在写字更多的是想在思想上解放自己,大胆一点,在作品的气象上能有所突破,做到开阔大气而不失传统。同时,又自感传统技法积累太薄,进入自己想达到的理想状态还有距离。 脱离艺术家个体极为复杂的生活背景而讨论其书法作品,往往只能获得预设的答案。即使某些形式与过去偶然的共通让人感到振奋,但依然要警惕这种假象。当我们想这样谈一个熟悉的人,难免无从下笔。并不是因为太了解他而失去了新鲜感,恰恰正因为熟悉,更难保障认识的客观性。如果只是借对象阐述一些概念,堆砌辞藻,便已经使语言落入空泛。为了避免空泛之肆意蔓延,我们只能从上面这段话中所提及的问题而展开。 我们不得不承认,如果认真领会“创作”一词的涵义,恐怕很多书写者都会感到沮丧,因为它几乎难以实现。但从张声林后面的谈话中可以感受到,他已经自觉地将自身置于这样一种境地。他所感知到的“距离”,正是人通往书写的通道中那一堆泥石流的宽度。近二十年来,我见证张声林完成了从企业管理者向大学教师、书协工作组织者的身份跨越。上次在赣州遇见,我们一起静静地漫步古城墙的微风中,只是偶尔聊几句。深沉而缓慢的步伐中隐含着轻盈而爽健的节奏,如同苏轼的竹杖芒鞋,好不轻快!在最近的一个三人展中,我第一次如此全景式地看到了他笔下复调式的歌唱。他试图将所有的“字”打开,让空气进入到每一个角落,单字的概念被打破,如渊月沉珠一般若隐若显。书法作品中是有风的,它穿行在笔触的边缘并钻入每一个孔隙,让所有的字在摇曳中形成一个浑然的整体。他的两件大字草书作品,似乎在捕捉这一缕风,正如拂过古城墙的那一阵,我似乎看见他指挥笔墨在巨幅纸面上舞动。但我感觉到他的步法有些紊乱,似乎也被拂动了。当年怀素当众表演草书,心手相师、诡形怪状之际,是“人人欲问此中妙,怀素自言初不知”的自然生发。蔡襄说:“学书之要,唯取神、气为佳,若模象体势,虽形似而无精神,乃不知书者所为耳。”这里提出了一个十分关键的论题:书者所为? 对于图像的塑造与构成的能力,今天的书法家已经在用于展示或表演的大幅创作中锤炼出了相当的功力。墨色的变化、面积的对比、线条的断续等等方面可谓用心已极。然而,细审这类作品,无论从哪一个方面也未能真正超越古代经典中的既定模式。视觉的“新颖”,来自于对这些元素的剪辑、夸张与进一步装饰。在书写过程中,怀素无法从语言与图像所构成的整体关系中抽离出任何一个与“诡形怪状”相关的部件,并着意塑造,它们被紧紧地镶嵌在人与书写的整体之中。我们不能忽略“心手相师势转奇,诡形怪状翻合宜”的书写状态中所隐含的那股张力,情感与技巧相互生发,促使身体非自觉地连续运动,生怕感情被完全的放逸;这种调整、顺应、扭曲,构成了奇异的形态。然而,纵使这些形态千变万化,却始终被一种人们认为“事宜”的东西所规限。放逸和规限之间所产生的“妙”是无法预设的。所谓“初不知”,便是说后来才反应过来。书写的整个过程到此还未完成,接下来该轮到人们的想象登场,共同完成这件作品的双重语境的建构。 书者如果只是一味倾心于图形的设计与组建,将已有的形式进行反复的装饰与组合,便很难完成怀素书写中的“转合”关系,书写关键的一环——将来自于文本阅读及生活的激情通过连续的动作构成图形——被隐没在图形的外在构建过程中,作品双重语境的构建顺序被倒置了。“书者”的工作很容易被工艺美术品的制作者所替代,这个符号系统也就很难实现“灵化”的转变。 张声林非常清楚地说过:希望把自己的生存状态和书写深度地结合。这种结合也许就是“灵化”的过程,亦即书者与生俱来的任务——铲除阻隔在到途中的乱石。从他当前的书写状态来看,也许还需要更大的勇气,抛弃一切束缚他的成见。并不是“传统技法积累太薄”,而是要进一步审视自己所掌握的技法中,哪一部分归属于“传统”。更准确地说,是有价值的并能够被激活的传统,而非泥古者眼里的“古”。所以他会说,仅仅写像古人的面目这一要求实在过低。 人们在自觉与不自觉间用书写符号展示精微的动作,保存稍纵即逝的情感,已经是非常的难事。早有哲人明言,语言本身就是根本上的艺术,我们只要将自身的语言感觉和书写在某种程度上融合起来,那么,艺术之光就在这位书写者那里闪现。人能区别于其他“物”的一面,正是他可以言说,情到深处,必然想要表达。以我的了解,张声林对生活有独特的理解,内心充满激情。但是,这种激情或许在人群中大同小异。张声林呼唤内在那个自我的觉醒,在自身的精神世界里凿开一条通途。赵孟頫评价六朝人的书法时说:“齐、梁间人结字非不古,而乏隽气,此又在乎其人。”技术层面的内容是可以通过细致的分析和训练来解决的,只有书写者气质的养成是一件十分复杂的事情,连蔡襄也感叹“书法惟风韵难及”! 回到前面的话题,很长时间以来,我们都难以分清传统书写中社会功用的一面与其连接书写者内在述说的冲动之关系,也因此而陷入书写“技”与“道”之平衡与取舍之中。如果存在“艺术的书写”即书法这一确切的概念,那么,书写者的作品自身就已经是艺术的本质存在,书写过程中有关艺术家的所有可能的因素,都已经囊括无遗。明清之际书法家傅山早已关注到,学童初学写字,虽然都几乎不能成字,却时而闪现出“奇古”的趣味,“令人不可合,亦不可拆,颠倒疏密,不可思议”。这种将技术与情感融合得亲密无间的书写,完全放下了技与道的焦虑,本来就在艺术的话语之中。于是感慨“我辈作字,卑陋捏捉,安足语字中之天”!以傅山的老成,观照学童的天真,两者之间形成明显的张力,一种特殊的艺术和审美形式便诞生其中。在这个过程中,我们向外主要展示的不再是外化了的技术体系,而是艺术家的生活感悟或者其语言本身的魅力。这并不是说,每个人都可以越过技术训练而直接进入到艺术表达的自由之境。正如人们内在的情感形诸于字符之际,也一定会考虑这些符号的精确度,以保障陈述的有效性。书写者使用书写符号的同时,也一定不能忽略这个环节。大量的技术训练不只是为了向古典致敬,而是在经典作品中探赜索隐,找到书写者、情感状态与形式之间的关键联系。蔡襄那段话,反映了古人一种普遍的书学观念:强调神与气的核心价值,正是要求通过书写建立起“关键联系”,所谓“入他身者,我化为古也,入我神者,古化为我也”(刘熙载)。无数次的临摹、仿写与自运,只为遇见稍纵即逝的通灵时刻,那种严丝合缝般的相契处,必将触动书写者进入其情感勃发的境界,这是每一位书写者必然的经验。 据我观察,张声林也曾不止一次纠结于以怎样的风格呈现自己对于书法的理解,这是许多艺术家都可能遇到的难题。除了对已有风格的“影响焦虑”外,怎么样更好地表达属于自己的艺术神思成为创作之初必然面对的。然而,我们无数次将汉字拆解为不同的可感符号并加以练习,再重新以特殊的观念对其进行随机组合,属于自己的风格便开始在这微妙而松动的关系中生成。只不过,我们或许早已习惯,将某件作品或某种风格的外在形象当成蓝本,用以指导和检验“创作”。这种模式一旦启动,那松动中闪现的灵光便被一种固有的逻辑观念所遮挡。 观看张声林近来所创作的作品,这种“纠结”已经开始消除,他肆意地书写,抛弃旧有逻辑观念的限制而大胆去体验书写的感性的力量,我将此视为其艺术创作生涯的开始。因为他的书写在其生活世界里逐渐漫开,融解了“书法”在其生存之境的疆界,不再从沉浸的书写中抽身至视觉功用的领域。每一次不同状态的书写,都为感知书写与生活的深度关联而准备着,“意义”也正在这一刻发生。我们也不用再探究梵高画的鞋子属于谁,述说着怎样的情感,因为真诚的书写本身就是一种情感。 最后我想用章学诚讲过的一个故事结束我的唠叨: 酤家酿酒而酸,大书酒酸减直於门,以冀速售也。有不知书者,入饮其酒而酸,以谓主人未之知也。既去而遗其物,主家追而纳之,又谓主人之厚己也。屏人语曰:“君家之酒酸矣,盍减直而急售?”主人闻之而哑然也。故於是非而不致其思者,所矜之创见,乃告主家之酒酸也。(《文史通义》卷三 内篇三《习固》) 为了我的老朋友,我甘当这位“不知书者”! 甲辰芒种深夜于大兴 (龙友,艺术史论研究者,中央美术学院博士,清华大学博士后;中国书法家协会会员。) 来源:赣州市书法家协会 发布:中国(南康)书画家居艺术网 陈建芳 2024/8/2 |